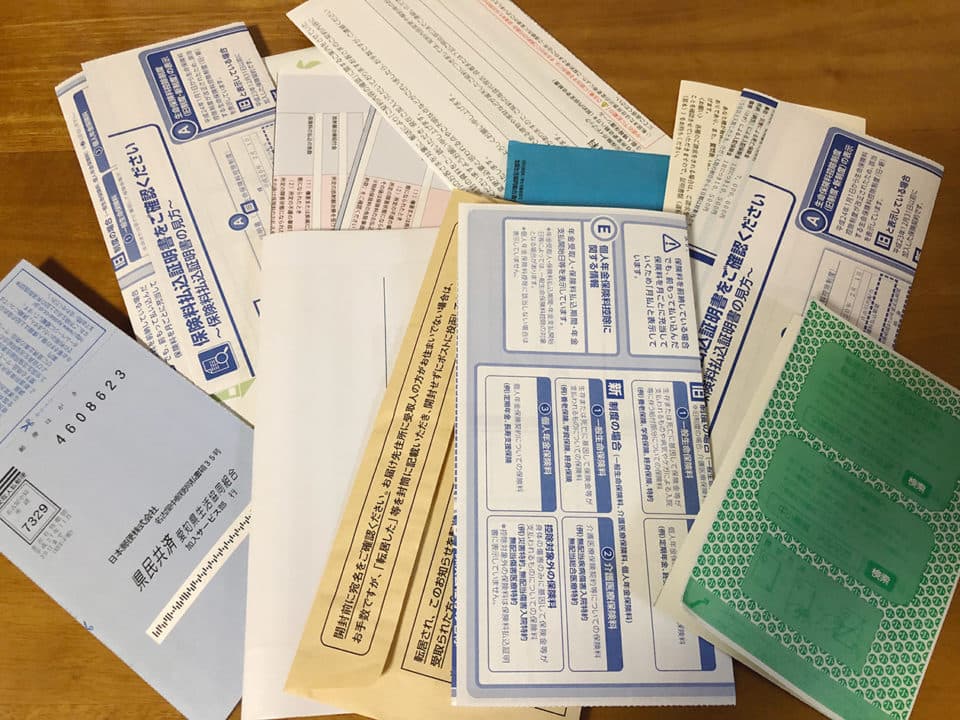

オフィスだけでなく家庭でも書類整理は悩みの種。次々と届く手紙やハガキなどの郵便物、たまり続ける領収書やレシート、電化製品のマニュアルなどなど、「もうやめて〜」という気持ちになりませんか?

片付けの仕事をさせていただくと、たくさんの書類が出てきます。それを、一つ一つ中身を見てチェックするのは、非常に時間がかかる大変な作業です。そうならない内に、なんとかしたいものですね。

記事の前半は「大事な書類、いらない書類の見分け方」、後半は「書類の整理方法」について解説しています。

1-1 ざっくり高速!大事な書類、いらない書類の見分け方

書類を溜めすぎてしまった場合、どこから手をつけたらいいかわからなくなってしまうことがあります。そんな時のために、ざっくり高速に、大事な書類、いらない書類を見分ける方法を解説します。

次のようなご質問もいただきました。

・紙類でこれは絶対残しておけ!逆にこれは捨てても大丈夫なやつを教えてください。何卒!

・書類の整理が苦手なので、重要書類の見極め方を教えてもらいたいです。

一口に書類と言っても本当に様々なものがありますから、正直に言うと、とても書き切れるものではありません。

この記事では、ごく一般的な書類についてご説明します。

1-2 ざっくり!封筒に書かれた文字に注目する

郵便物の場合、封筒に書かれている文字でも、ある程度は大事な書類かどうかを見分けることができます。

その一例をご説明します。

書留

書留は、郵便局員が手渡しで配達しますから、大事な書類の可能性が極めて高いです。一般書留、現金書留、簡易書留の3種類があります。

書留を見つけたら、必ず中身を確認しましょう。

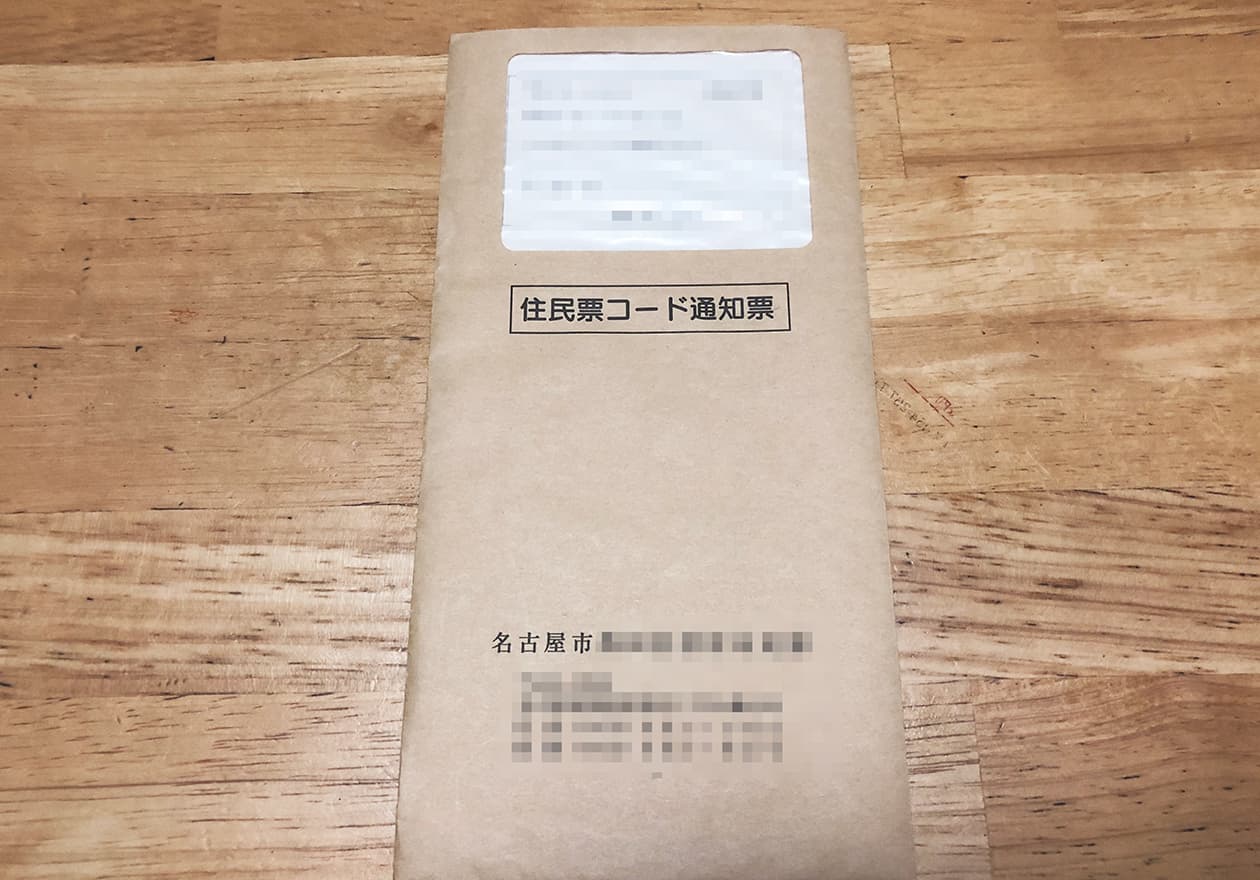

転送不要

転送不要と書かれた郵便物は、宛名の人物がその住所に住んでいない場合、転送しないで差出人に戻されます。

キャッシュカードやクレジットカードなどの入った重要書類は、「転送不要」として取り扱われることが多いです。

内容証明

内容証明郵便とは、差出人、受取人、文書の内容、差出日・受取日を郵便局が証明してくれるものです。

重要書類と思って、間違いありません。

親展

「宛名の本人に読んでもらいたい」という意思を伝えるために、「親展」という言葉が書かれています。

重要な情報が書かれている可能性があります。

重要書類在中、請求書在中など

受取人に必ず読んで欲しい場合、「重要書類在中、請求書在中」などと書き、注意を促します。

必ず中身を確認しましょう。

封筒に書かれた文字で見分ける

これらは、差出人からの「読んでね」メッセージです。

「大事な書類、いらない書類の見分け方」の最初の一歩です。

1-3 ざっくり!封筒のイメージに注目する

郵便物が届くと、こんなイメージを持ちませんか?

【届いた郵便物を見て感じること】

・派手な色使いのもの→何だよ〜、送ってくんなよ!→いらない

・地味な色使いのもの→何だよ〜、面倒だな〜!→大事かもしれない

この直感は、当たる確率がかなり高いです。

しかし、派手か地味かだけで大事な書類・いらない書類の判断をするのは、さすがに無謀すぎるので、少し掘り下げてみます。

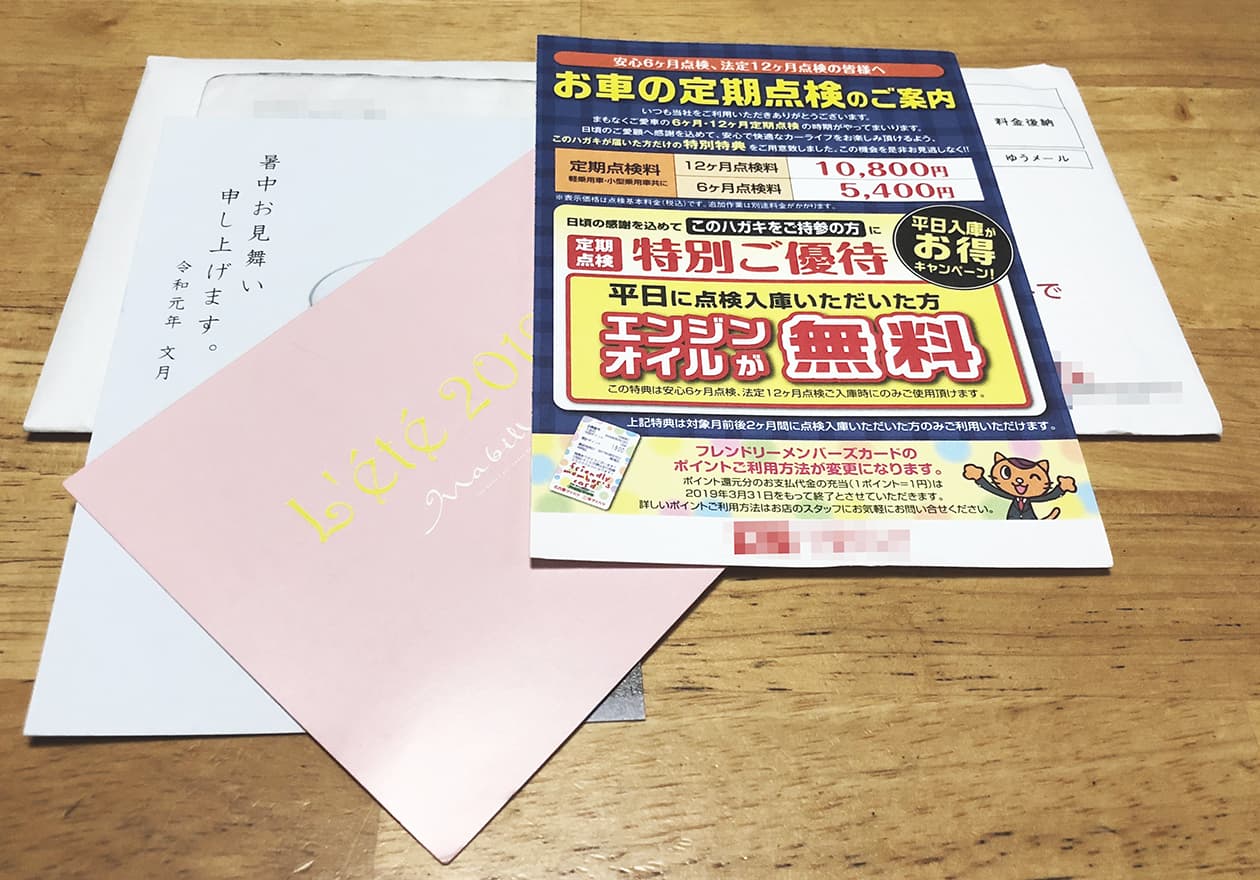

派手な色使いのもの

「派手な色使いのもの」は、たいていはダイレクトメールです。

差出人がお店などで、封筒に「重要書類在中、請求書在中」などと書かれてなければ、いらない書類と判断して良いと思います。

せこい私は、郵便物が届くとお得な情報がないか念のためチェックしますが、残念ながらときめいたことはありません。

また、ダイレクトメールにお得な情報が書かれていたとしても、古いものには価値がありません。

地味な色使いのもの

「地味な色使いのもの」には注意が必要です。

国や地方公共団体、年金機構、銀行、クレジット会社、保険会社などからの封筒は、そんなに派手ではありません。

「何だよ〜、面倒だな〜!」と思っても、中身をチェックしてください。

1-4 細かく!種類別の見分け方

前のステップで、ざっくり仕分けたら、次は細かいチェックをします。

以下の内容は、あくまで私の判断基準です。自己責任でご利用くださるようお願いします。

ダイレクトメール、カタログ、チラシ

お得な情報が載っているから、とりあえず取っておこうと思っていませんか?

「とりあえず取っておく」を繰り返すと、大変なことになります。基本的に、全部捨てる方針で分けてみて、本当に特別なものだけを一時保管しましょう。

ダイレクトメール、カタログ、チラシを処分するだけで、相当スッキリするはずです。

レシート・領収書

レシート・領収書は、そんなに邪魔になるものではありませんが、財布の中やテーブルの上にたくさんのレシートがあると、運気もテンションも下がりそうです。

あとで必要になるかもしれないものを除き、家計簿に入力次第、すぐに処分しましょう。

【取っておいた方が良いレシート・領収書】

・返品、交換の可能性があるもの

・保証書に添付が必要なもの

・高額商品、高額工事のもの

・医療費、特定の薬を買った場合の領収書(医療費控除に該当するもの)

レシート・領収書の判断基準は、比較的簡単ですね。

取扱説明書

ほとんどの取扱説明書はインターネットで読むことができますから、処分しても問題なさそうです。

私の場合、値段の高い製品・あまり流通していない製品の取扱説明書は取っておきますが、数万円以下のものは、すぐに捨てています。

クレジットカード利用明細

完璧にチェックしたいのなら、買い物をした時に受け取ったクレジットカードのレシートと、毎月送られてくる利用明細を照合し、さらに引き落とされた金額と照合するというステップだと思います。

私は、利用明細に変なものが書かれてなければ、すぐに捨てます。

給与・賞与明細、源泉徴収票

賃金の未払い請求の時効が2年なので、給与・賞与明細は、2年間は保管した方が良いでしょう。

源泉徴収票は、確定申告の関係から5年間分はとっておいた方が良いと思いますが、一生分取っておいても、それほど場所を取るわけではありません。私は、永久保管扱いにしています。

通帳

古い通帳を取っておいても、ほぼ見直すことはありません。

私は、2世代前の通帳まで取ってあり、それ以前のものはすべて処分しています。

入出金履歴を発行してくれるサービスもありますから、心配な方は、事前に取引銀行に確認しておくと良いでしょう。

その他の重要書類

保険証券、年金手帳、マイナンバー、土地建物の権利書(登記識別情報)、不動産売買の契約書などの証書や契約書は、永久保管扱いにします。

また、税金・年金の通知書、年末調整の時に必要な書類、介護施設の利用実績などは、一時保管とします。

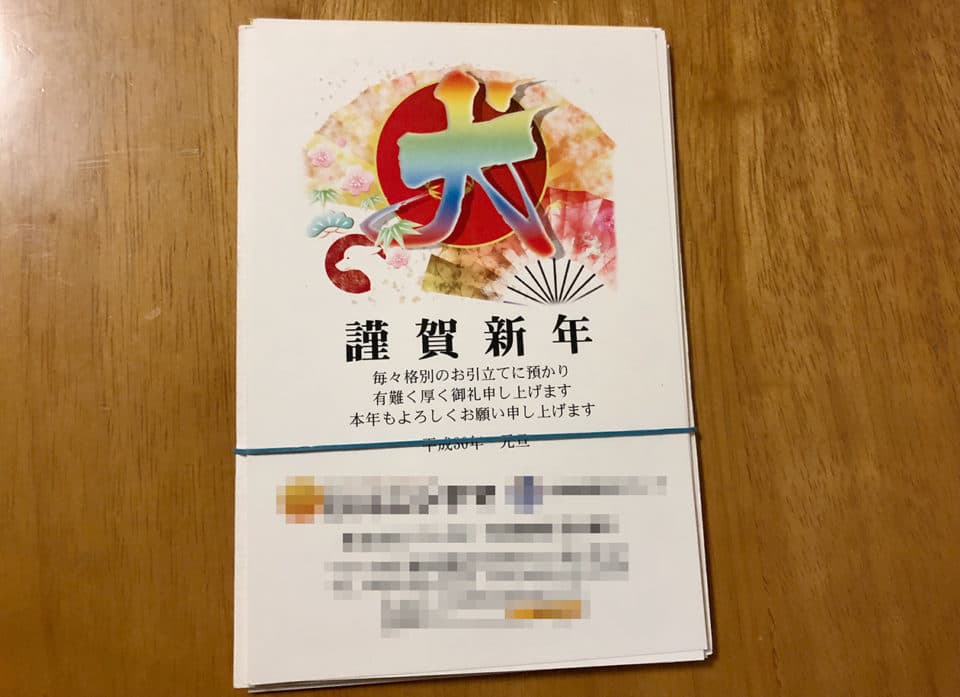

手紙、ハガキ

手紙やハガキは、特別なものを除き、なるべく処分したいところです。

心配な場合は、写真を撮っておけば捨ててしまっても安心です。

学校関係の書類

・催し物のお知らせは、用事が済むまで保管します。

・内容がわかれば良いものについては、読み終わったら処分します。

・テストは、すべて保管しておくと大変なことになります。学期ごと、学年ごとに、まとめて処分する方法はいかがでしょうか。

・通知表は大した量ではないので、捨てなくても良いと思いますが、本人が捨てて欲しいと思っているケースも多そうです。

1-5 書類の見分け方 まとめ

たくさん溜めてしまった書類を何とかしようと思うのであれば、今まで捨てられなかった理由を明らかにしておく必要があります。

【書類を捨てられない理由】

①必要だから

②いつか必要になるかもしれないから

③お得な情報が載っているから

④面倒だから

案外「③お得な情報が載っているから」と「④面倒だから」が主な原因になっているような気がしますが、いかがでしょうか?

逆に言えば、その二つをクリアすれば、かなり書類を減らせます。

ちょっと経験を重ねれば「大事な書類、いらない書類」を簡単に見分けられるようになるはずです。ぜひ、チャレンジしてみてください。

2-1 ズボラ書類整理方法_手紙、ハガキなど…

ここからは、書類の整理方法についてご説明します。

2-2 書類を溜めないようにするためのルール

郵便物が届くなりして書類が手元に来たら、すぐ開封し、いらないものはすぐ処分します。取っておくものは、すぐ分類して保管しましょう。

すぐやれば、5分もかからないで終わることが、後でまとめてやろうと思ってほうっておくと、整理しなければならない書類だらけで、やり切れなくなってしまいます。

時間が経てば経つほど嫌になります。書類整理は「すぐやる」がポイントです。

超ズボラな私は、気を抜くと大変なことになるのがわかっているので、「書類整理はその日の内に」というルールを作り、長年守っています。

2-3 準備するもの、使い方

書類整理には、2種類のものを準備すればOKです。

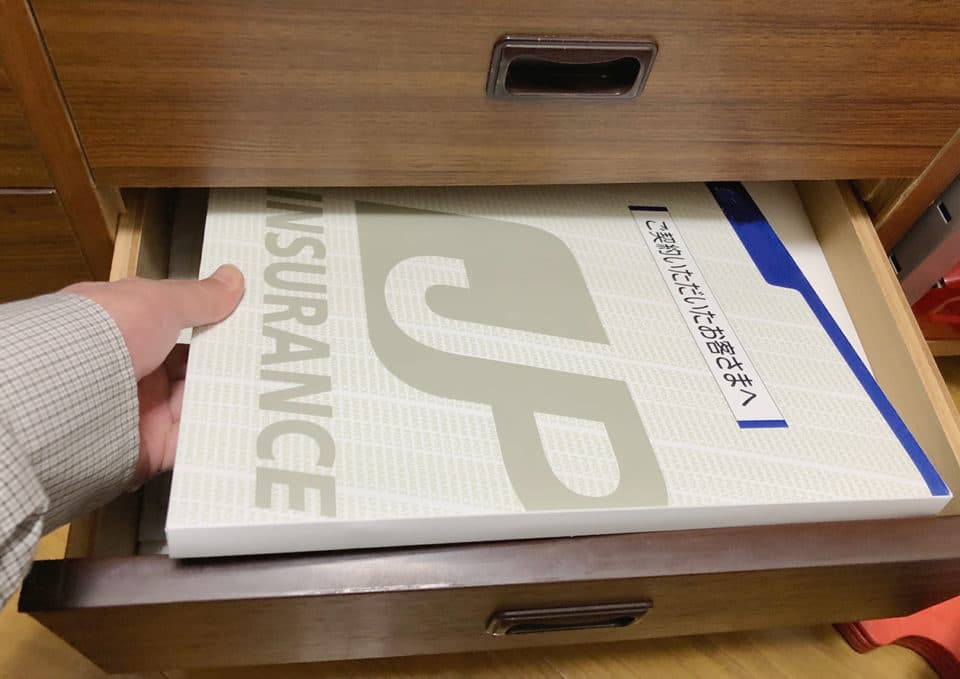

書類用の引き出し

書類にはいろいろな種類があるので、ある程度は分類して保管する必要があります。そんな時、書類用の引き出しがあると便利です。では、何段くらいの引き出しがあれば良いのでしょうか?

それは、どの程度の書類を取っておきたいか、どのくらい細かく分類したいかによって変わります。

ちなみに我が家では…

汚い引き出しは、ズボラの証拠です。(^^)この引き出しを一人1個持っています。

これには、年賀状や保険の通知書など、毎年中身が入れ替わるものを入れています。一時保管引き出しです。この引き出しがいっぱいになったら、整理します。新しい引き出しを追加で買うようなことは、絶対にしません。

また、ほぼ入れ替えの必要がない重要書類は、大雑把な分類で引き出しに入れています。こちらは、基本的に永久保管引き出しです。

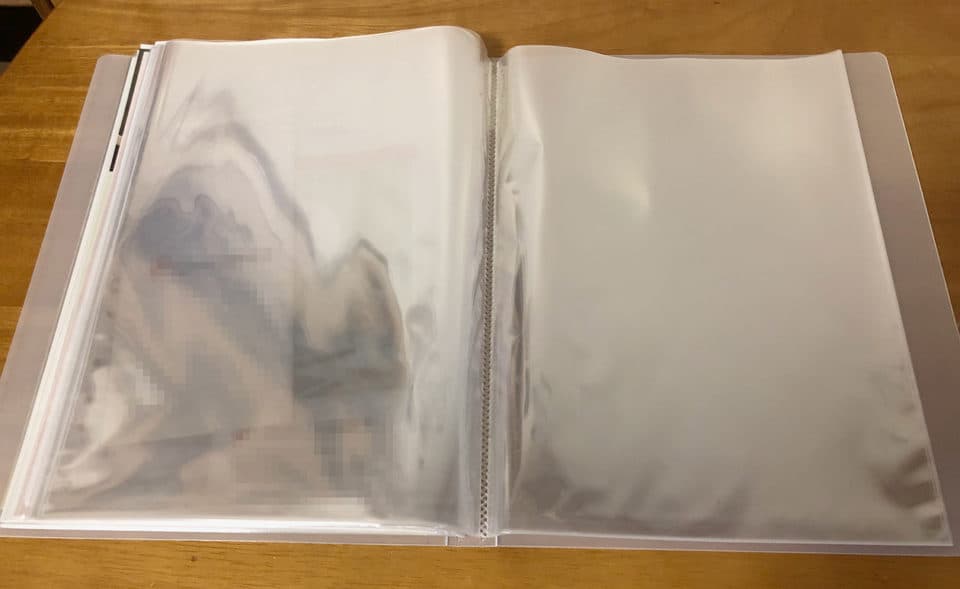

クリアファイル

契約書・保証書などを入れるクリアファイルは必需品です。ファイルごとに分類しておくと、すぐに探し物を見つけ出すことができます。

書類整理をするといっても、あまり特別なものは買わず、なるべく家にあるもので済ますようにしましょう。

おおげさに考えすぎると、書類の整理がつらいものになってしまいます。

気楽に始めるのがコツです。

2-4 書類整理の手順

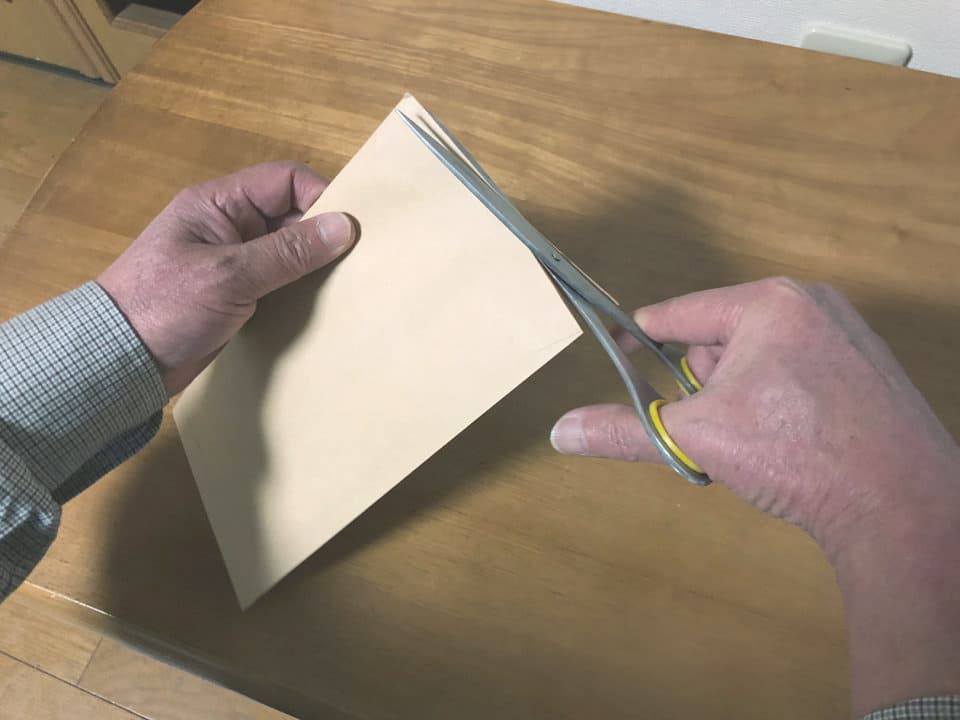

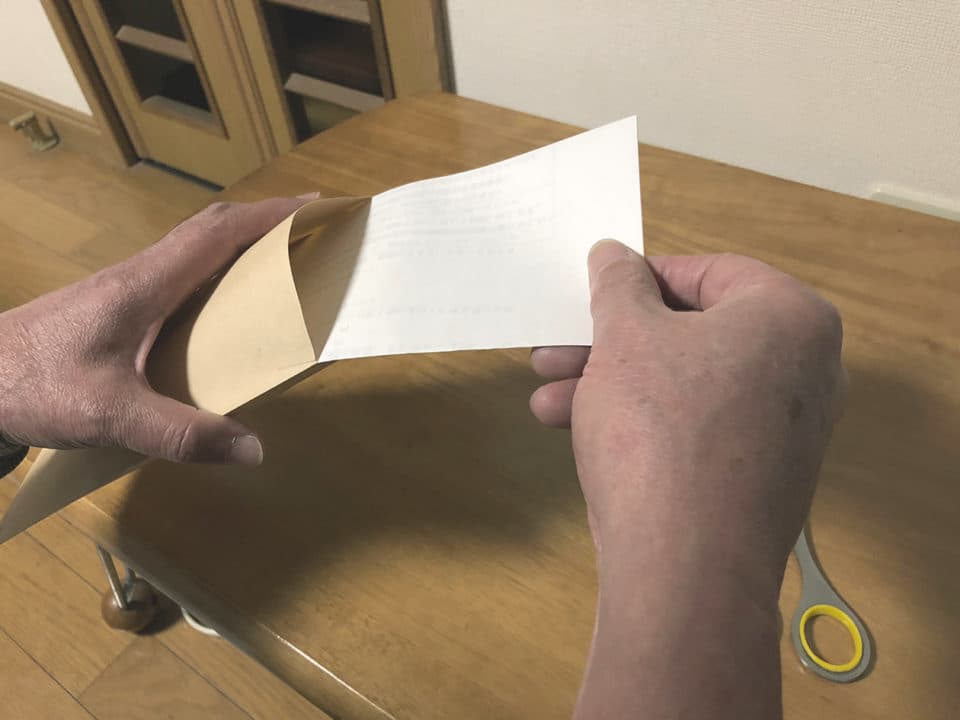

(1)開封、処分

開封して不要になるもの、例えば封筒やビニール包装は速攻で捨てます。中身を見てから、もう一度封筒の中に入れるのは、特別に大切なもの以外は基本的にNGです。なぜなら、またいつか中身を見なければいけないものを封筒に入れるのは無意味だし、整理する気持ちがなくなってしまうからです。

中身も要らなければ、もちろんすぐ捨てます。

(2)返事や手続きなど、何らかのアクションが必要なもの

返事を書かなければいけない手紙、手続きが必要な書類は、目立つ場所に置いておきます。

自分専用の未処理箱のようなものを準備して、その中に入れておくと良いかもしれません。その上で、ToDoリストを書いておくとベストです。

私の場合は、自分専用の小さな机の上に置いておきます。

何か特別な仕組みを作らなくても、早く処理しなければ、という気持ちになることができています。

(3)内容を確認するだけで、保管しなくても良いもの

内容を確認するだけでよいものは、確認したらすぐに捨てましょう。念のため、スマホで写真を撮っておけば安心です。

単純なカメラアプリでは検索ができないので、私はGoogle Keepというアプリを使っています。

内容を確認するだけでよい書類か、あるいは保管が必要な書類かは、人によってずいぶん判断が分かれると思います。例えば、クレジットカードの利用明細は引き落としが済むまでとっておくという人もいれば、私のように金額をみたら速攻で捨てる人もいるでしょう。その人、その人で捨てる基準は違っても良いのですが、なるべく捨てるものが多くなるよう、努力してみてください。

逆に、捨てすぎる傾向のある人は(私のように)、本当に捨てても良いか、しっかり確認してから捨てましょう。

(4)保管が必要なもの

税金の通知書、年末調整の時に必要な書類、保険の契約書などの保管が必要な書類は、一時保管のもの、永久保管のものに分類して保管します。

2-5 手紙、ハガキの整理

手紙やハガキは、たいていの場合、あとで見返すことはありません。特別にとっておきたいものを除き、なるべく処分したいところです。

スマホ(アプリはGoogle Keepがおススメです)で写真を撮っておけば、処分しても、後で簡単に見ることができます。

ただし、年賀状は1年間分をまとめて保管しておいたほうが、翌年に年賀状を書く時に便利だと思います。

2-6 まとめ

書類整理は、溜めすぎないことが大切です。

何か返事をする必要があるものは、なるべくスグに、レシートなどは毎週曜日を決めて家計簿に転記し処分する、税金や保険関係の書類は年末に整理するなどのルールを決め、カレンダーなどに書いておくとよいと思います。

・・・

次のブログには、廃棄寸前の100年前のオルガンが復活した様子を書きました。ぜひ、ご覧ください。

片付けトントンは、お部屋の片付けや清掃を承っています。まずは、お気軽にお問い合わせください。サービスエリアは愛知県内(一部地域を除く)です。

詳細は、「片付け・整理収納ページ」をご覧ください。